En août 2020, des personnes de tous les secteurs du développement ont commencé à parler de l'eau à Nairobi. Il y avait beaucoup de colère et des appels à guillotiner. La raison : une publication des résultats d'un essai contrôlé randomisé (ECR) de développement, mené par deux économistes du développement américains, en collaboration avec la Banque mondiale. Afin d'obliger les propriétaires de Kayole-Soweto (un quartier relativement pauvre de l'Est de Nairobi) à payer leurs factures d'eau, cette expérience a consisté à couper l'arrivée d'eau de propriétés à faible loyer choisies au hasard.

Il ne fait aucun doute que l'eau est un problème à Nairobi. Comme nous l'explique Elizabeth Wamuchiru, le réseau d'eau de la ville est construit sur une inégalité spatiale héritée de l'ère coloniale britannique. Les visiteurs de la ville peuvent rapidement voir les différences entre les quartiers verts, frais et ombragés de Kilimani et Lavington (quartiers blancs ségrégués sous le colonialisme, aujourd'hui lieu d'habitation de riches Kényans, d'étrangers et d'ONG) et les quartiers gris, poussiéreux aux toits de tôle de Mathare, Kibera, Mukuru et Kayole, habités par des Kényans avec de faibles revenus et exclus de la prospérité de Nairobi.

Le système de distribution d'eau actuel reflète cette histoire d'inégalités. L'eau de Nairobi provient d'une combinaison de sources en surface et d'eau souterraine. Cependant, l'eau souterraine est naturellement salée et très riche en fluor. Le réseau d'eau courante, desservant les quartiers à revenus élevés et moyens, n'existe pas dans la grande majorité des quartiers pauvres de la ville, où les habitants doivent, à la place, acheter de l'eau à des vendeurs (souvent de l'eau salée pompée par forage, ou siphonnée dans les canalisations de la ville au moyen de raccordements instables souvent contaminées par les égouts). Dans les quartiers plus riches, la Nairobi Water Company, un service public, vend de l'eau de surface relativement propre pour un prix bien inférieur à celui payé par les Nairobiens plus pauvres (les recherches ont montré qu'on retrouve souvent cette disparité dans les différentes villes du Sud). Comme l'indique le Mathare Social Justice Centre, dans les quartiers pauvres comme Kayole-Soweto, « l'approvisionnement en eau coûte plus cher, est plus dangereux et moins régulier que dans d'autres quartiers plus riches de la ville ».

Le paysage hydraulique de Nairobi est resté opaque pour ses urbanistes et ses administrateurs, ainsi que pour ses habitants, qu'il s'agisse de l'élite qui occupe les banlieues verdoyantes et planifiées de la ville ou de la classe urbaine inférieure qui vit en marge de la ville selon un mode de survie perpétuel. Et bien que la ville ait connu des développements majeurs pour améliorer l'accès et la qualité de l'eau, certaines stratégies ont simplement fini par consolider les inégalités économiques du paysage hydraulique de Nairobi. De telles évolutions ont souvent fait appel à des technologies inappropriées au contexte, des approches « copier-coller » pour résoudre les problèmes des pays du Sud, et, dans de nombreux cas, des modèles de financement officieusement anti-pauvres.

Le projet de la Banque mondiale concernant l'eau à Kayole-Soweto est un excellent exemple de ces problèmes. Entre 2016 et 2018, la Banque mondiale et la Nairobi Water Company ont mis en place un projet pour construire des canalisations d'eau et des raccordements au réseau d'égouts à Kayole-Soweto ainsi que dans d'autres quartiers à faibles revenus de Nairobi.

La conception du projet a été guidée par le type de « néolibéralisme allégé » qui caractérise la Banque mondiale de l'ère des Objectifs du Millénaire pour le développement. Les raccordements à l'eau du projet ne seraient financés qu'en partie par des subventions de la Banque mondiale. Le reste du coût serait à la charge des utilisateurs, qui contracteraient des emprunts de 315 USD par branchement, payables sur cinq ans à un taux d'intérêt de 19 %. Chaque propriété bénéficierait d'un raccordement unique, avec un robinet d'eau et une chasse d'eau. Dans le cadre d'un programme appelé Jisomee Mita (« relevez votre propre compteur »), les compteurs d'eau seraient numériques et le paiement de la facture effectué numériquement par téléphone mobile. Le projet a été présenté comme une « solution miracle » qui, non seulement, intégrait les avantages supposés des systèmes numérisés, mais fournissait également un modèle financier prétendument adapté aux besoins des pauvres de Kayole-Soweto.

Comme les habitants de Kayole-Soweto nous l'ont dit, le projet a souffert de problèmes dès le départ (certains de ces problèmes sont même décrits dans l'évaluation du projet de 2019 par la Banque mondiale). Les tuyaux d'alimentation en eau étaient censés être enterrés à plusieurs mètres sous les rues, mais au lieu de cela, ils ont à peine été enfouis sous la surface des routes de terre de Soweto, permettant ainsi souvent aux eaux usées de s'infiltrer dans les tuyaux. Les tuyaux d'évacuation des eaux usées, censés avoir un diamètre de 20,32 cm selon les responsables de la Banque mondiale, ne faisaient que 10,16 cm, ce qui entraînait des obstructions constantes. Personne ne sait exactement pourquoi la mise en œuvre n'a pas été effectuée selon les normes promises, mais beaucoup suspectent des actes de corruption.

De plus, les habitants nous ont dit que lorsqu'ils ont essayé de rembourser leurs prêts contractés pour le raccordement à l'eau, les systèmes de facturation et de paiement de la Nairobi Water Company étaient au mieux opaques, au pire criminels. Un homme nous a raconté : « Je suis allé payer, mais après avoir payé… J'ai vérifié ce paiement et… On m'a dit que je n'avais pas payé cet argent. J'y suis retourné [et] je l'ai à nouveau payé. C'est comme ça que j'ai perdu 4 900 [Ksh] » (environ 39 EUR). Les reçus sont inexistants ; les relevés sont inexistants ; les gens paient et souvent, leur argent disparaît simplement.

Tout en continuant à satisfaire largement la demande dans les quartiers riches, la Nairobi Water Company a eu recours à ce qu'elle appelle le « micro-rationnement » à Kayole-Soweto. L'eau n'est généralement acheminée qu'un jour par semaine, pendant quelques heures. Les gens se dépêchent de remplir des jerrycans d'eau pour la semaine pendant ces quelques heures - et s'ils sont au travail quand l'eau arrive, tant pis pour eux. La Nairobi Water Company achemine souvent de l'eau de forage salée au lieu de l'eau propre promise aux habitants. Et pour de nombreux clients, l'arrivée de l'eau s'est complètement arrêtée, pendant des semaines, des mois, voire des années, sans aucune explication. Mais même dans ces cas, la Nairobi Water Company insiste quand même pour que les habitants remboursent les mensualités de leur prêt pour le raccordement à l'eau, remboursant ainsi leur dette pour un raccordement qui ne leur fournit pas d'eau. « Unalipia hewa », nous a dit un homme, « vous payez pour l'air ».

L'ECR : le comble

En 2018, deux économistes du développement américains, Paul Gertler et Sebastian Galiani, ont lancé un essai contrôlé randomisé (ECR) visant à « améliorer l'efficacité de la collecte des recettes » sur la dette que les propriétaires devaient sur ces prêts de raccordement à l'eau à Kayole-Soweto. Leur argument : le problème de l'approvisionnement en eau à Kayole-Soweto ne se justifie par aucun des problèmes que nous avons décrits plus haut. Le problème est simplement que les propriétaires ne paient pas leurs factures d'eau, ce qui réduit les recettes de la Nairobi Water Company et l'empêche ainsi de fournir l'eau. (Nous avons constaté exactement l'inverse : de nombreuses personnes ont cessé de rembourser leurs prêts de raccordement par frustration face à une eau qui ne coulait qu'un jour dans la semaine pendant quelques heures, voire pas du tout.)

Afin de tester une méthode punitive pour résoudre ce problème, ces deux économistes se sont tournés vers un ECR. L'ECR, une méthode populaire dans l'économie du développement depuis deux décennies, est utilisé pour tester une action en faveur du développement (1) en divisant au hasard les gens en groupes « de traitement » et « de contrôle » ; (2) en donnant un certain « traitement » au premier groupe, tout en le refusant au second ; et (3) en mesurant la différence dans les résultats. Bien que les pionniers de la méthode aient été récompensés par le prix Nobel d'économie en 2019, les critiques se montrent réticents à l'idée que les économistes du développement expérimentent sur les pauvres.

Dans notre cas, les économistes, travaillant de pair avec la Nairobi Water Company et la Banque mondiale, ont identifié les clients qui étaient en retard dans le remboursement de leur prêt sur le raccordement à l'eau, les ont divisés au hasard en groupe de traitement et groupe de contrôle, et ont coupé l'eau dans les propriétés du groupe de traitement, mais pas dans les propriétés du groupe de contrôle. Ils ont constaté que le fait de couper l'eau avait un impact positif important sur la fréquence de remboursement (comme l'a dit une personne lors de la controverse sur Twitter : « euh, sans blague ?! »). Selon eux, il s'agit là d'une preuve rigoureuse que les coupures d'eau peuvent contribuer à améliorer le respect du chiffre d'affaires d'un service public de distribution d'eau. Les auteurs de cette expérience ne mentionnent pas les innombrables problèmes de la Nairobi Water Company ou, plus généralement, du système d'approvisionnement en eau de Nairobi.

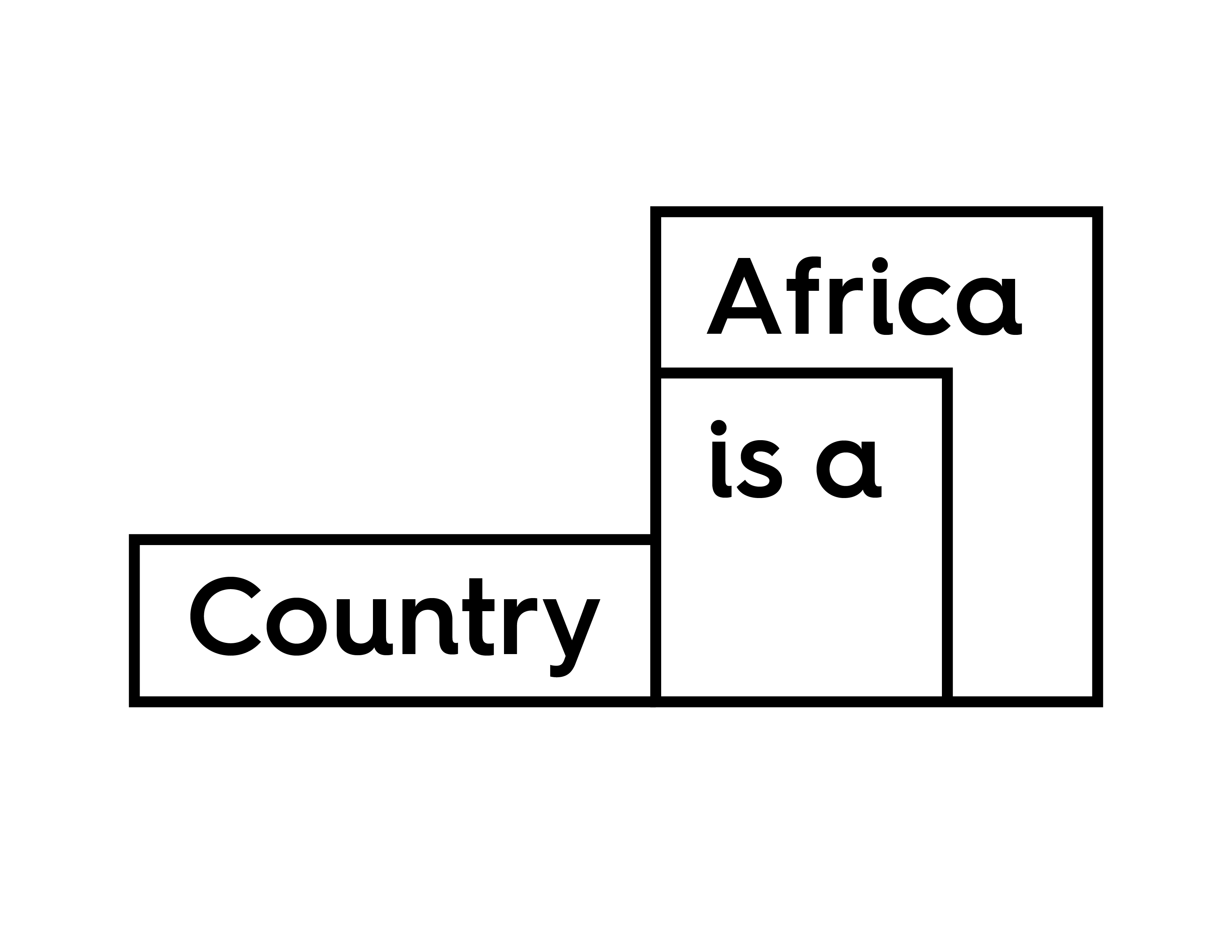

Une carte, tirée de la publication présentant les résultats de cet ECR, montre comment les ménages de Kayole-Soweto ont été répartis de manière aléatoire entre les groupes « de traitement » et « de contrôle ».

Regardons ça d'un peu plus près. Cette expérience aurait été éthiquement douteuse dans un contexte où le service des eaux fonctionnait parfaitement. Cette expérience est d'autant plus une faillite morale dans un contexte dans lequel le système d'approvisionnement en eau est aussi déplorablement dysfonctionnel qu'à Kayole-Soweto. Pour ne citer qu'un exemple d'acrobatie éthique dans la publication des économistes décrivant ce projet : aux États-Unis, où ces deux économistes du développement sont professeurs, les directives en matière de recherche stipulent que les sujets de la recherche doivent avoir consenti à leur participation à toute recherche, et à fortiori à toute expérience. Les auteurs nous disent que les locataires dont l'eau a été coupée avaient effectivement pré-consenti à la coupure du fait d'avoir signé un contrat pour obtenir le prêt pour le raccordement à l'eau dans lequel il est écrit que l'eau sera coupée si on ne paie pas. Cette interprétation très « légère » du consentement ne tient pas compte de la question de l'obtention du consentement pour participer à l'expérience, et ne s'applique pas non plus aux locataires vivant dans ces propriétés, qui n'ont jamais signé de tels contrats, et qui ont également perdu leur eau.

Nous avons dit à plusieurs propriétaires dont l'eau avait été coupée durant l'expérience que les économistes l'ayant menée ont indiqué dans leur publication que l'expérience n'avait pas nui aux sujets de la recherche. (Il est important de mentionner que la plupart de ces propriétaires ne sont pas riches, la plupart des propriétaires auxquels nous avons parlé vivent dans un logement légèrement plus confortable que leurs locataires.) Matthew, un propriétaire que nous avons interrogé, nous a raconté comment, lorsque l'eau de sa maison a été coupée, plusieurs personnes vivant dans sa maison (une femme handicapée, ainsi que sa propre grand-mère de 95 ans) ont été contraintes à l'indignité de déféquer dans des bassines, que sa femme allait ensuite jeter dans la rivière Ngong. Kelvin, un autre propriétaire, nous a simplement dit : « Nous n'avons pas d'eau et l'eau, c'est la vie. Alors, comment pouvez-vous dire que ça ne nuit à personne, comment, comment ? »

Que pouvons-nous apprendre de cette situation ?

L'eau à Nairobi est terriblement inégale. C'est dans ce contexte injuste, qu'est intervenue, d'abord, la Banque mondiale, avec un plan de projet néolibéral mettant l'accent sur le « partage des coûts », et avec une confiance naïve et mal placée dans la capacité de la Nairobi Water Company à mener à bien ce projet de manière équitable. Puis, deux économistes du développement sont intervenus, prêts à traiter les pauvres Sowetiens comme des cobayes, et qui ont simplement fait confiance aux dires de la Nairobi Water Company lorsqu'elle a déclaré que le seul problème avec l'eau à Kayole-Soweto était que les habitants ne payaient pas leurs factures. S'agissait-il simplement de techniques d'intimidation visant à pousser les habitants à payer pour un service qu'ils trouvaient peu fiable ? S'agissait-il de la face cachée d'un modèle de marché capitaliste insensible au sort des pauvres et qui continue à les déshériter de leur droit à la ville ?

Depuis 2000, la Banque mondiale a pris du recul par rapport aux plans d'ajustement structurel stricts qu'elle imposait aux pays africains les uns après les autres dans les années 1980 et 1990. Elle tend désormais à concentrer son énergie sur des projets tels que celui-ci, souvent mis en œuvre en partenariat avec les gouvernements africains, et se focalisant généralement sur le renforcement de la capacité de l'État à satisfaire les besoins fondamentaux de ses citoyens. Mais, bien qu'atténuée, l'idéologie néolibérale est toujours présente : l'insistance de la Banque à faire payer une grande partie du coût du raccordement à l'eau par les utilisateurs via un prêt bancaire privé, est caractéristique de ce nouveau néolibéralisme plus subtil.

En ce qui concerne l'expérience et les ECR de développement, il y a quelque chose d'effrayant dans le degré de pouvoir que les académiques occidentaux peuvent exercer sur les pauvres dans des endroits comme Kayole-Soweto. Pour être clair, nous ne disons pas que cette expérience est représentative des ECR de développement. Dans notre recherche, nous avons constaté que cet ECR de coupures d'eau est un exemple très extrême ; la plupart des ECR sont conduits avec des pratiques éthiques raisonnables, voire très bonnes. Cette expérience montre cependant que si un chercheur étranger souhaite mener un ECR contraire à l'éthique dans un pays comme le Kenya, il peut le faire. Les mesures de protection éthiques existantes ne fonctionnent manifestement pas.

Pour trouver une solution au projet de la Banque mondiale à Kayole-Soweto, nous devons prendre en compte les demandes des Sowetiens que nous avons rencontrés et interrogés. Ils nous ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils étaient prêts à payer pour l'eau, à condition que cette distribution d'eau fonctionne, et fonctionne de manière constante. Ils nous ont dit qu'ils voulaient que la Banque mondiale revienne sur place pour organiser des réunions avec les membres de la communauté, et, qu'avec leur participation, ils reconstruisent les infrastructures d'eau et d'égouts à Kayole-Soweto selon les normes appropriées. Nous pensons que la Banque mondiale doit cela aux habitants de Kayole-Soweto.

Quant aux économistes et aux autres responsables d'ECR au Kenya, le système existant de mesures de protection éthiques a clairement échoué pour les habitants de Kayole-Soweto. Nous laisserons de côté l'argument que les expériences conduites par les chercheurs des pays du Nord sur les pauvres des pays du Sud ne devraient jamais avoir lieu. Les retombées de cette expérience ont mené à des suggestions de réformes dans les processus d'acceptation, de financement et de publication des recherches, de manière à s'assurer que les principes éthiques soient suivis. En écho à ces suggestions, nous souhaitons encourager les acteurs de cet espace de recherche à introduire les mécanismes nécessaires afin de s'assurer que les mesures de protection ne sont pas facultatives, mais obligatoires. Nous pensons également qu’il devrait y avoir une autorité éthique de véritable « équilibre » dans les ECR de développement : les chercheurs devraient réellement ne pas savoir si le « traitement » ou le « contrôle » est mieux pour les sujets de recherche. (Dans l'expérience à Kayole-Soweto, ce n'était manifestement pas le cas.)

Enfin, le gouvernement du comté de Nairobi débat actuellement d'un projet de loi pour privatiser la Nariobi Water Company. Nous pensons que la privatisation n'est pas la solution pour la gestion de l'eau à Nairobi. Dans le système de santé kényan par exemple, nous avons systématiquement constaté que la privatisation n'est pas au service des pauvres. Des exemples passés de la privatisation de l'eau (à Cochabamba, en Bolivie dans la fin des années 1990, et plus près de nous, à Dar es Salaam dans les années 2000) se sont soldés par un échec complet. Nous sommes fermement convaincus que la réforme et la gouvernance démocratisée - et non la privatisation - de la Nairobi Water Company devraient figurer parmi les mesures à prendre. Et dans le contexte de la crise actuelle sur l'augmentation du coût de la vie, nous sommes convaincus qu'une société de distribution de l'eau privatisée sera moins susceptible de garantir une eau à prix abordable (si ce n'est gratuite) même pour les Nairobiens les plus pauvres. Le droit à l'eau, comme énoncé dans la Constitution de 2010 du Kenya, doit devenir une réalité pour les pauvres vivant dans des quartiers urbains précaires comme Kayole-Soweto. Nous nous faisons l'écho des paroles du Mathare Social Justice Center : « maji ni uhai, maji ni haki » : l'eau est la vie, l'eau est un droit.

Photo: Flickr