No Guão, até os mortos estão a morrer.

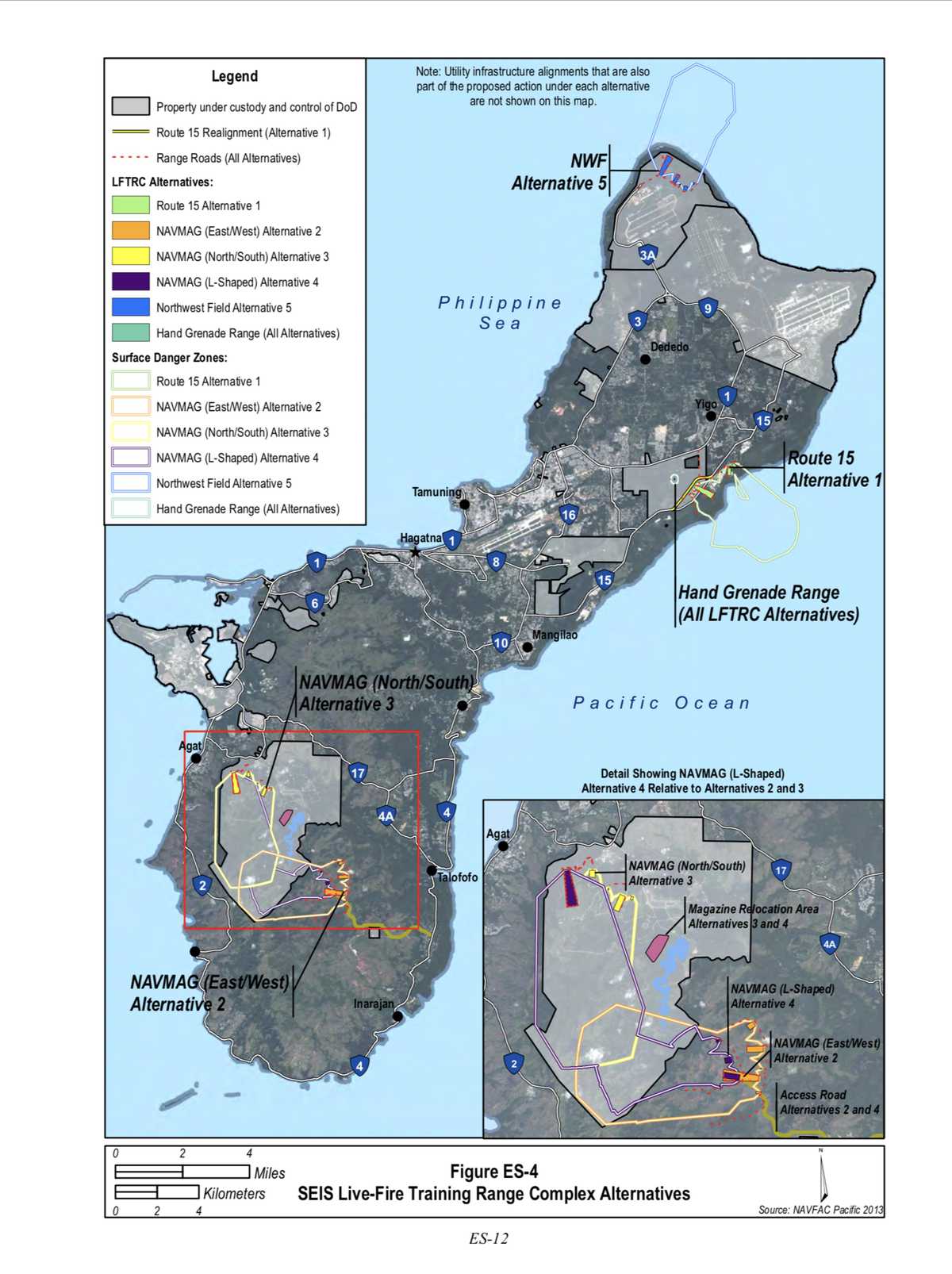

Enquanto escrevo isto, o Departamento de Defesa dos EUA está a acelerar a militarização da minha terra natal - parte do seu esquema de 8 bilhões de dólares para deslocar cerca de 5.000 fuzileiros de Okinawa para o Guão. Na verdade, já se iniciaram trabalhos ao longo da bela costa norte da ilha para a construção de um enorme complexo campo de tiro. O complexo, composto por cinco campos de tiro e instalações de apoio, está a ser construído perigosamente perto da principal fonte de água potável da ilha, o Aquífero do Guão Lens do Norte. Além disso, o complexo está situado em vários locais histórica e culturalmente significativos, incluindo ruínas de aldeias antigas com vários milhares de anos, onde os restos mortais dos nossos antepassados estão enterrados.

A construção destes campos de tiro implicará a destruição de mais de 1.000 hectares de floresta calcária nativa. Estas florestas são de uma beleza extraordinária, levaram milênios a evoluir e hoje funcionam como habitat essencial para várias espécies endémicas ameaçadas de extinção, incluindo um morcego frugívoro, um flightless rail e três espécies de caracóis de árvores. Para não falar de um swiftlet, de um esturnídeoe de uma slender-toed gecko. O maior dos cinco campos de treino, um campo de metralhadoras multiusos de 24 hectares, será construída a apenas 30 metros da última árvore håyun lågu reprodutiva remanescente no mundo.

Se ao menos as superpotências estivessem preocupadas com as ínfimas coisas da terra - como as florestas e a água doce. Se ao menos estivessem curiosas sobre "o sussurro e o esquivar de pequenas vidas", como disse Arundhati Roy. Se ao menos elas fossem movidas pela beleza.

Se ao menos.

Mas a militarização do Guão não é mais do que a prova que não estão tão comovidas. Na verdade, a acumulação militar agora em curso está a ocorrer apesar das objecções de milhares de habitantes da ilha. Muito/a(s) deste/a(s) manifestantes, incluindo eu próprio, são indígenas Chamorros, cujos antepassados suportaram cinco séculos de colonização e que vêem esta vaga de acção unilateral dos Estados Unidos simplesmente como a última de uma longa e constante dieta de despossessão.

Quando a Marinha dos Estados Unidos divulgou pela primeira vez o seu esboço altamente técnico (e de 11.000 páginas) de Declaração de Impacto Ambiental, em Novembro de 2009, o povo do Guão, que se opunha veementemente aos planos dos militares, apresentou mais de 10.000 comentários, expondo as nossas preocupações. Produzimos materiais educativos simplificados sobre os impactos adversos previstos desses planos, e fornecemos formação comunitária sobre os mesmos. Levámos centenas de pessoas a passear pelas selvas especificamente previstas para serem destruídas. Levámos muitas outras pessoas a nadar no porto onde as forças militares propuseram a dragagem de cerca de 16 hectares de recife de coral para a acostagem de um porta-aviões movido a energia nuclear. Testemunhámos nas ruas e nos gabinetes do/a(s) funcionário/a(s) eleito/a(s) tantas vezes e de tantas maneiras. Chegámos mesmo a intentar uma acção judicial ao abrigo da Lei da Política Nacional do Ambiente, forçando efectivamente a Marinha a realizar mais avaliações de impacto ambiental, o que fez adiar a construção durante alguns anos.

Mas o atraso foi tudo o que ganhámos e as escavadoras estão de volta em força.

Foi adjudicado um contrato de 78 milhões de dólares para o complexo de campo de tiro à Black Construction, que já começou a desobstuir 36 hectares de floresta de calcário primário e 45 hectares de floresta de calcário secundário. É irónico que tantas destas máquinas tenham o nome de "Caterpillar" (lagarta, em português) quando o que elas estão a destruir é precisamente o precioso e singular habitat dessa criatura. É certo que estas florestas albergam as plantas hospedeiras da endémica borboleta de oito pontos pontos das Ilhas Marianas. Mas talvez um país que prefere rotineiramente o poder à força, e viver em vez de deixar viver, não é um país para as borboletas de oito pontos.

Embora esta onda de militarização deva suscitar toda a nossa indignação, isso não nos leva a lado nenhum. A indignação tem o seu propósito, mas precisamos de levar muito mais a sério a articulação de alternativas, se esperamos resistir às forças do capitalismo global predatório e, em última análise, substituir o seu ethos de extracção por um dos nossos. No caso do meu próprio povo, um ethos de reciprocidade.

E em parte alguma esse ethos está mais vivo do que naquelas mesmas florestas - pois é aí que o/a(s) nossos yo'åmte, o/a(s) nosso/a(s) curandeiro/a(s), estão a perpetuar a nossa cultura, em particular as nossas práticas tradicionais de cura. É lá, no chão da floresta e nas fendas da rocha calcária, que muitas das plantas necessárias para fazer os nossos medicamentos crescem. É lá que as nossas curandeiras recolhem as plantas que as suas mães, e as mães das suas mães, recolheram antes delas.

Estas plantas, combinadas com outras colhidas em outros lugares da ilha, são usadas para tratar de tudo, desde ansiedade até artrite. Sendo alguém que sofre de bronquite regularmente, posso atestar que o medicamento que a tia Frances Arriola Cabrera Meno faz para tratar problemas respiratórios se revelou mais eficaz, no meu caso, do que qualquer medicamento do mundo moderno. No entanto, a tia Frances, como tantos outros yo'åmte que conheço, não aceita mérito pela cura. Como ela diz, fazê-lo seria arrogância, já que tantos outros factores estão envolvidos no processo de cura: as próprias plantas, com quem ela conversa numa linguagem secreta; a sua mãe, que a ensinou a identificar que plantas têm que propriedades e também como e quando colhê-las; e os antepassados, que lhe dão permissão para entrar na selva e que, por vezes, a favorecem, permitindo-lhe encontrar tudo o que precisa e muito mais.

Mais do que isso, ela diz-me que também eu faço parte desse processo - que pessoas como eu, que procuram os seus serviços, dão sentido à sua vida. Que ela não saberia o que fazer com se não estivesse a fazer medicamentos. Que a vida de uma curandeira era sempre dela, porque nasceu sob uma lua nova e, portanto, tinha as mãos para curar.

Mas tais coisas são inevitavelmente perdidas na tradução. E nenhuma força militar à face da Terra é suficientemente sensível para perceber algo tão suave como o sussurro de outra visão do mundo.

No mês passado, recebi um convite para fazer parte do Conselho Consultivo Inaugural para a Progressiva Internacional - uma nova e entusiasmante iniciativa global para mobilizar pessoas por todo o mundo com base numa visão partilhada de justiça social.

Por isso claro que disse que sim. Estou pronto a construir um movimento global de justiça que esteja ancorado, pelo menos em parte, nas contribuições intelectuais dos povos indígenas. Povos que têm uma capacidade única de resistir ao desespero através da ligação à memória colectiva e que podem ser a nossa melhor esperança de construir um novo mundo enraizado na reciprocidade e no respeito mútuo - pela Terra e uns pelos outros. O mundo de que precisamos. O mundo dos nossos sonhos.

O mesmo mundo que, num dia calmo de Setembro, se baixou e respirou ao ouvido de Arundhati Roy.

Ela ainda está a caminho.

Julian Aguon é advogado de direitos humanos e fundador da Blue Ocean Law, uma empresa progressiva que trabalha em toda a Oceânia na intersecção de direitos indígenas e justiça ambiental.

Foto: Anthony Tamayo Jr., University of Guam Press