Note éditoriale : Il y a presque deux ans, le 11 avril 2019, le dictateur soudanais Omar el-Béchir était déposé par un coup d'État militaire après trente ans au pouvoir. Cela s'est produit après des semaines de manifestations de rue soutenues, de sit-in et d'autres formes de désobéissance civile par le peuple soudanais. Le Conseil militaire de transition (CMT) qui a remplacé Al-Bashir comprenait des officiers supérieurs de l'ancien régime et a résisté aux demandes d'un gouvernement de transition entièrement civil. Lorsque des groupes comme l'Association des professionnels soudanais, membre de l'IP, ont lancé un nouveau sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum, les militaires ont répondu en assassinant et en violant des centaines de personnes le 11 juin 2019 dans ce qui est devenu le "massacre de Khartoum".

Dans le hall de l'hôpital Al-Moa'lm de Khartoum, j'ai regardé les cadavres et les blessé·e·s autour de moi. A l'extérieur des lourdes portes vitrées que nous avons verrouillées, j'ai vu les 4x4 des Forces de Soutien Rapide (FSR) transportant des soldats lourdement armés et j'ai entendu le bruit des balles. Des nuages de fumée s'élevaient au-dessus des tentes en feu, jetant une ombre sur nos semaines de rêve de commune et de carnaval, dans l'espoir de réaliser une révolution non-violente.

J'ai réalisé à quel point la vie peut être précaire, et ce qu'il m'a fallu pour rester en vie, pour pouvoir écrire ces lignes : la mort d'autres camarades et de manifestant·e·s qui ont empêché les assaillants de prendre d'assaut l'hôpital et de tuer des dizaines, voire des centaines d'autres personnes. Le matin du lundi 3 juin 2019, lorsque le Conseil militaire de transition (CMT) au pouvoir au Soudan a perpétré le massacre de Khartoum, des dizaines de personnes, dont moi-même, ont trouvé un abri de justesse à l'intérieur de l'hôpital. A l'extérieur, plus de 150 personnes ont été tuées, des dizaines ont été jetées dans le Nil, et des hommes et des femmes ont été violé·e·s. Beaucoup sont encore portées disparues aujourd'hui.

Le sit-in avait commencé le 6 avril au quartier général de l'armée, environ 16 semaines après le début de la révolution populaire contre le régime islamique dirigé par le lieutenant-général Omar el-Bechir. Le 11 avril, sous la pression du sit-in et après l'intervention des officiers supérieurs, Bechir s'est retiré. Après le départ de Bechir, le Conseil militaire de transition a été formé à partir d'un groupe d'officiers supérieurs de l'ancien régime, dirigé par l'ancien vice-ministre et ministre de la défense. Mais il a démissionné au bout d'une journée en raison des protestations incessantes qui voyaient en lui la continuation de l'ancien régime et qui exigaient un gouvernement entièrement civil pour diriger le pays jusqu'à ce que des élections démocratiques puissent être organisées.

Dans la nuit du 2 juin, je suis entré dans le campement à 22 heures, accompagné d'ami·e·s. Nous nous sommes rendu·e·s à notre endroit habituel, près de la clinique de l'université de Khartoum. Malgré les signes avant-coureurs que le CMT s'apprêtait à disperser le sit-in, l'atmosphère de carnaval, de liberté et de camaraderie m'a empêché, comme beaucoup d'autres, d'anticiper l'horreur qui allait suivre. A l'aube, je me suis dirigé vers la dernière barricade de la rue du Nil où j'ai trouvé les jeunes se blottissant autour d'un feu et chantant, avec des dizaines de véhicules militaires à quelques mètres de là. De retour au camp, j'ai rassuré mes ami·e·s en leur disant qu'une attaque était impossible. Moins d'une heure plus tard, nous avons entendu des coups de feu et avons été témoins du chaos provoqué par des personnes qui tentaient de s'échapper. Une force armée non-identifiée s'est déversée du nord vers le sit-in. Bien que des témoins aient confirmé que les premiers à atteindre le sit-in portaient l'uniforme bleu de la police, des enquêtes officielles sont toujours en cours concernant l'identité des groupes qui ont perpétré l'attaque. La police nie son implication.

Pendant la dispersion forcée, l'Association des professionnels soudanais (APS), un des principaux groupes impliqués dans l'organisation du sit-in, a appelé l'armée soudanaise à « remplir son devoir et à défendre les citoyen·ne·s contre la milice du CMT ». Mais les soldats qui gardent le quartier général militaire ont refusé de laisser les personnes en fuite s'abriter dans l'enceinte. Mon ami et moi avons essayé de rejoindre sa voiture, mais nous n'avons pu aller que jusqu'à l'hôpital public où les blessé·e·s arrivaient. Alors que nous nous abritions à l'hôpital, ce que nous avons vu de ses fenêtres pendant les dix heures suivantes est devenu un cauchemar.

Des véhicules de l'armée roulaient aux alentours, menaçant de bombarder le bâtiment. A l'intérieur, les opérations de sauvetage se poursuivaient. Les cadavres étaient isolés dans une pièce, les cas urgents étaient triés dans un autre espace, tandis que la réception étaient remplie de blessé·e·s que le personnel de l'hôpital tentaient de soigner avec l'aide des révolutionnaires, parmi lesquel·le·s des médecins et des infirmier·ère·s. La télévision accrochée au mur diffusait le massacre de nos camarades. Mon téléphone a sonné ; c'était ma sœur qui demandait en panique où j'étais. Je l'ai informée de notre situation et me suis enquis de la sécurité des autres. J'ai envoyé un message à ma femme au Caire pour la rassurer, et j'ai éteint mon téléphone pour en préserver la batterie restante. Je me suis ensuite allongé par terre et j'ai dormi.

À la fin de la journée, les « Forces de la liberté et du changement » (FFC), une vaste organisation politique et syndicale, déclarent une grève générale et une désobéissance civile, et mettent fin aux négociations avec le régime. Selon la coalition, le massacre a été planifié à l'avance et exécuté par le régime, qu'elle a maintenant appelé le « Conseil du Coup d'État ». Il désignait « les forces combinées au sein de l'armée soudanaise, les milices Janjaweed (également connues sous le nom de FSR), les forces de sécurité nationale et d'autres milices » comme étant responsables du massacre ainsi que des interventions dans d'autres villes, notamment En Nahud, Atbara et Port Soudan. Pendant ce temps, le chef du CMT publiait sa propre déclaration, interrompant également les négociations. Il annonçait un calendrier de neuf mois devant se terminer par des élections sous « supervision régionale et internationale ».

Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je suis descendu au rez-de-chaussée après mon réveil. L'endroit était encore rempli de blessé·e·s ; certain·e·s d'entre elleux se trouvaient à l'extérieur, dans la cour de l'hôpital. Le bruit des balles s'était quelque peu atténué, mais de la fumée montait toujours. Les agresseurs avaient détruit le campement. Peu après, lorsque nous avons osé nous aventurer à l'extérieur de l'hôpital, nous sommes resté·e·s dans la rue à regarder notre terrain perdu. La scène nous rappelait des images de villages incendiés au Darfour des années auparavant. Il y avait un slogan révolutionnaire : « Oh, espèce de raciste arrogant, nous sommes tou·te·s le Darfour ! » Ce slogan était à nouveau valable.

Alors que j'étais dehors, j'ai vu un garçon de 10 ans et j'ai demandé des nouvelles de ses ami·e·s. Il m'a dit qu'iels étaient en sécurité, puis il a ajouté : « Ils nous ont trahis. » Sa déclaration m'est restée en tête. Les politicien·ne·s et les militaires n'ont jamais eu l'intention de nous protéger, ni la communauté politique qui a éclos dans ce sit-in. Les révolutionnaires n'ont pas manqué de prévoyance politique : des tentatives de dispersion de la congrégation ont eu lieu depuis le début du sit-in. Pourtant, c'était une trahison de notre foi, de l'euphorie que représentait le camp. Nous pensions que personne ne pouvait tuer un oiseau moqueur.

En septembre 2019, le Premier ministre du gouvernement de transition, Abdalla Hamdok, a ordonné une enquête sur le massacre, en créant une commission disposant de trois mois, renouvelables une fois, pour publier ses conclusions. Aujourd'hui, quelque 17 mois plus tard, aucune conclusion n'a encore été publiée. Plusieurs rapports ont estimé le nombre de mort·e·s entre 100 et 150, tandis que les rapports médicaux indiquent 70 cas documentés de viols d'hommes et de femmes. Mais en novembre 2020, une autre commission gouvernementale a annoncé la découverte d'un charnier à Khartoum, que des sources médico-légales ont relié au massacre. Elle contenait quelque 800 corps.

Qu'avons-nous perdu dans le massacre ? Non seulement des centaines de vies, mais aussi une idée du Soudan comme d’un bien commun. Depuis le début de la révolution en décembre 2018, les questions de territoire et de frontières sont apparues, y compris à propos du sit-in dans les semaines qui ont précédé le massacre. Où le sit-in a-t-il commencé ? Où s'est terminée la protection des manifestant·e·s ? Une limite signifie-t-elle que les activités révolutionnaires sont restreintes à l’intérieur de cette limite ? Toutes les activités en dehors de ces limites étaient-elles donc illégales et vulnérables aux attaques des forces de l'ordre ?

A l'intérieur de ses frontières, le sit-in a redessiné la carte mentale du Soudan. Il a exprimé une idée du Soudan qui, jusqu'alors, n'existait que dans l'idéologie et le fantasme de l'espoir. Tout le Soudan était présent, pas seulement en termes territoriaux malgré les tentes portant les signes de groupes ethniques et géographiques, mais aussi dans un sens fluide et carnavalesque qui remettait en question la fiction cartographique sous-jacente, comme une carte du Soudan dessinée par un·e enfant.

C'est cette carte révolutionnaire enfantine - avec ses représentations, ses expressions et son potentiel - qui a déclenché la peur et l'anxiété de l'ancien régime et a mis en évidence l'impuissance des partis traditionnels censés conduire le changement. Les négociations sur les limites de la zone de sit-in, tracées par un comité de sécurité conjoint comprenant à la fois le régime militaire et la coalition du FFC, avaient représenté, symboliquement, des négociations sur le destin du pays lui-même.

Lorsque les révolutionnaires ont étendu la zone de leurs barricades pour des raisons de sécurité, après une première tentative de dispersion le 13 mai, pour être ensuite contraint·e·s de se replier sur les lignes initiales à la suite d'un conflit interne au sein de l’APS, cela a signifié l’abandon de pans entiers de la zone « occupée » reconnue. Lorsque l'un de ces espaces situé juste au nord du campement, un quartier pauvre connu sous le nom de Colombie, accablé de stéréotypes raciaux et de classe négatifs, y compris des histoires sur la prévalence de l'alcool et de la drogue, est devenue le prétexte à une intervention militaire, cela représentait un sacrifice du quartier par les manifestant·e·s modéré·e·s sur l'autel de la morale bourgeoise. En effet, les différents partis - le CMT, les modéré·e·s des FFC et les radicaux·ales des FFC - avaient à l'esprit des cartes différentes qui se traduisaient par des visions différentes de la société soudanaise. Jusqu'à présent, c'est le courant progressiste qui a perdu. Le matin suivant la dispersion violente du sit-in, alors que j'étais encore à l'hôpital, j'ai entendu parler d'événements sanglants qui s'étaient étendus à de nombreuses villes, et de l'occupation par la FSR des rues de la capitale. L'humiliation des habitant·e·s de Khartoum allait se poursuivre pendant plus d'une semaine.

Le mouvement avait repris devant la porte de l'hôpital, et un certain nombre de personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur. Des militaires, accompagnés de quelques civils, s'étaient garés devant l'entrée. Leur présence, nous l'avons appris plus tard, devait permettre de négocier une sortie sûre pour les civils piégé·e·s dans l'hôpital. La voiture de mon ami avait été complètement détruite, parsemée de trous de balles et l'intérieur avait été vandalisé. Les soldats qui négociaient notre passage sécurisé m'ont empêché de rejoindre le groupe d'évacuation à cause de mes dreadlocks qui auraient pu provoquer le FRS en raison d'une ressemblance supposée avec les militant·e·s du Darfour, et j'ai donc reçu l'ordre de retourner à l'intérieur de l'hôpital. J'ai entendu plus tard des histoires de personnes visées pour cette raison précise.

Épuisement dans mon corps et mon âme. C'est un épuisement qui se poursuit aujourd'hui : nous avons des réactions différentes face au traumatisme d'une expérience de mort imminente, face au fait de savoir que des cadavres sont gardés dans une pièce fermée à côté de nous, face à la peur que votre corps soit mutilé ou endommagé. Beaucoup de celleux qui étaient là ce jour-là suivent une thérapie pour des syndromes de stress post-traumatique. Ma belle-sœur, qui a été témoin du massacre, m'a écrit récemment ceci :

Le massacre de Khartoum a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie, être entouré de toute cette mort, de cette destruction et de ce mal est plus que quiconque ne pourrait le supporter. Un moment dont je n'aime pas me souvenir mais que je ne peux pas oublier. Après le massacre, je suis retourné en Égypte pour commencer un traitement de psychothérapie. Le psychiatre m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique. Son avis était que je devais être admis dans un hôpital psychiatrique pendant deux semaines pour être suivi et traité pour des hallucinations visuelles et auditives accompagnées de dépressions hystériques, d'anxiété et d'insomnie constante. J'ai refusé l'admission mais je continue à prendre des médicaments.

Le sit-in représentait la distance nécessaire à parcourir entre la révolution et l'État. C'était un espace euphorique où l'ancien s'arrêtait, et où le nouveau pouvait être construit. Sa dispersion a constitué une rupture dans ce processus, ou peut-être l'a-t-elle alimenté d'idées nouvelles. Elle a certainement clarifié les contradictions de l'alliance politique en faveur du changement, qui sont porteuses d'enseignements non seulement pour comprendre l'histoire, mais aussi pour planifier l'avenir.

Les blessures sur nos corps représentent un autre type de carte : elles racontent une histoire des présent·e·s sur les lieux, et des survivant·e·s.

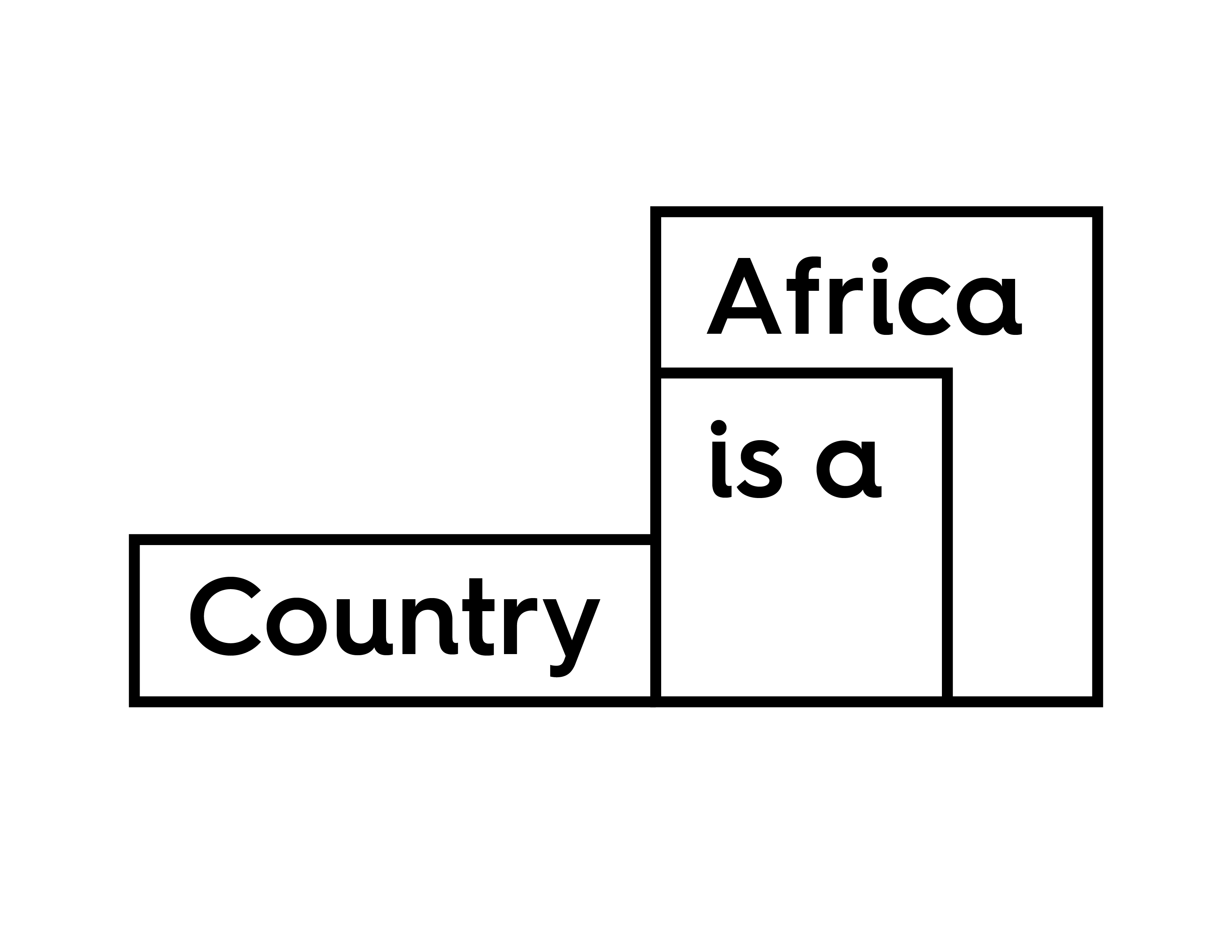

Amar Jamal est écrivain, traducteur et étudiant de troisième cycle en anthropologie. Il fait partie de la première promotion des bourses Africa is a Country.

Photo: Africa Is A Country