Com navios de guerra dos EUA estacionados na costa da Venezuela e um novo bloco regional de direita se formando sob a tutela de Washington, o hemisfério ocidental está entrando em uma fase instável. No entanto, o confronto atual se desenrola em um mundo muito diferente daquele que permitiu aos EUA ter a política regional sob controle com pouca resistência no passado.

A ascensão da China, o retorno de governos progressistas em países-chave e projetos como a Revolução Bolivariana desafiaram o poder dos EUA. Neste cenário em mudança, poucos analistas têm sido tão persistentes ou lúcidos quanto o pensador marxista argentino Atilio Borón.

Aqui, Borón oferece uma leitura ampla e urgente da escalada atual: por qual razão a Venezuela continua sendo um alvo estratégico, como Washington está tentando reorganizar o continente e quais lições podem ser tiradas do legado político e pedagógico de Hugo Chávez. Sua análise abrange tanto os perigos do momento presente quanto os pontos fortes que poderiam impedir um ataque militar mais amplo do império.

Como o senhor compreende a situação continental atual e, especificamente, o recente aumento do poderio militar e os ataques de Washington no Caribe?

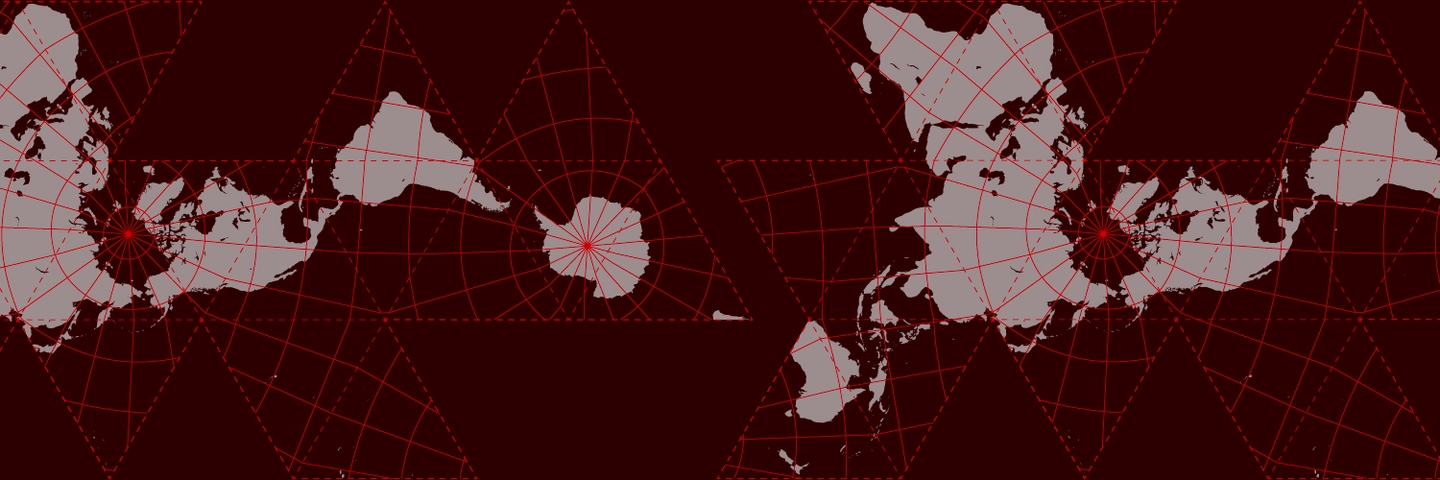

A América Latina há muito é descrita como um continente em disputa, e hoje essa disputa está mais acirrada do que nunca. A região tem se tornado a arena mais importante em uma disputa global onde os Estados Unidos estão tentando reafirmar seu controle para se opor a novos atores que estão ganhando território.

Durante décadas, Washington confiou amplamente no soft power - (poder de influência pela atração e não pela coerção) - para administrar o hemisfério. O que estamos testemunhando agora, no entanto, é uma demonstração aberta de força militar bruta. Eu diria até — embora isso mereça um estudo mais aprofundado — que este é o maior aumento imperialista da força aérea e naval em nossa região desde a Crise dos Mísseis de outubro de 1962.

Por quê? Porque o sistema mundial está passando por uma transformação dramática. Não há como voltar ao cenário global de quinze anos atrás.

Novos atores surgiram com peso decisivo, reformulando fundamentalmente a geopolítica. Veja-se a China: no final do século XX e mesmo no início deste século, os estrategistas americanos dificilmente a levavam a sério. Lembro-me de ter participado de um importante seminário internacional em Buenos Aires, no final da década de 1980, onde economistas americanos previram que a China só começaria a ter importância por volta de 2030. A cultura provou que eles estavam completamente errados.

Veja os números. Em 2000, o comércio total entre a América Latina e o Caribe com a China era de cerca de US$ 12 bilhões por ano. Em 2005 — ano em que o Acordo de Livre Comércio das Américas, que era liderado pelos EUA, foi derrotado em Mar del Plata — esse número já havia saltado para US$50 bilhões.

Em 2024, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), tinha atingido aproximadamente US$538 bilhões. Isso por si só serve de justificativa para que a política externa dos Estados Unidos hoje, possa ser resumida em três palavras: manter a China fora.

Mas o problema para Washington é que manter a China fora não é mais possível. A China já é o principal parceiro comercial do Brasil e do Chile, provavelmente também da Colômbia, e o segundo maior do México e da Argentina.

E, globalmente, a China mantém laços econômicos significativos — por meio do comércio, do investimento ou de ambos — em mais de 140 países. A China veio para ficar.

Veja-se o caso dos minerais de terras raras. Aproximadamente 80% dos depósitos globais conhecidos estão na China, e a China controla cerca de 90% da capacidade de processamento mundial. Alguns países latino-americanos têm reservas menores, e Washington agora está se esforçando para garantir que se aproxime dessas reservas no Chile, na Argentina, no Brasil e até mesmo na Venezuela.

Como esse novo equilíbrio global de poder afeta a estratégia de Washington na América Latina e no Caribe hoje?

Primeiro, é importante compreender a nova situação na região. Ao contrário do início dos anos 2000, quando governos progressistas enfrentaram a ordem imperialista abertamente e em um bloco relativamente unificado, hoje o panorama é mais misto. Há, de fato, um retorno conservador, mas o antigo status quo nunca foi totalmente restaurado, e novas dinâmicas progressistas surgiram.

O México agora estabelece limites cautelosos, mas significativos, à pressão dos EUA. Pela primeira vez em 200 anos, a Colômbia tem um governo popular sob Gustavo Petro. Honduras é governada por Xiomara Castro, e a próxima candidata de seu partido, Rixi Moncada, está liderando as pesquisas. A Venezuela continua a demonstrar relutância de maneiras que poucos esperam, apesar do enorme peso das medidas coercitivas unilaterais, enquanto Cuba continua sendo um ponto de referência para a região.

Washington está tentando desesperadamente montar um novo eixo anti-Venezuela, anti-Cuba e anti-Nicarágua. Ela se apoia fortemente em figuras como Javier Milei, da Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, e Daniel Noboa, do Equador, ligado ao narcotráfico.

Isso está por trás do que alguns estão chamando de uma espécie de “mini-FTAA”: um projeto de acordo de livre comércio entre Argentina, Equador, El Salvador, Guatemala e, é claro, os Estados Unidos. Mas, na realidade, isso é mais do que um acordo comercial. É uma imposição. De suas dezenove disposições restritivas, dezesseis são exigências dos EUA. Considere o absurdo de ter a exportação de gado vivo dos Estados Unidos para a Argentina, um país cuja própria identidade está ligada à sua indústria pecuária.

Mas, além dessa tentativa desesperada de abrir mercados, o verdadeiro objetivo de Washington é simples: lítio, minerais raros e hidrocarbonetos. Todo o resto é secundário.

Por que a Venezuela continua sendo um alvo central para Washington, e o que explica a nova escalada militar dos EUA?

A Venezuela sempre foi considerada uma questão de segurança de alta prioridade para os Estados Unidos. Historicamente, as empresas petrolíferas americanas desempenharam um papel decisivo na exploração dos campos petrolíferos da Venezuela. No entanto, isso mudou depois que Hugo Chávez chegou ao poder e, mais tarde, essas empresas perderam ainda mais território como consequência do próprio bloqueio dos EUA contra o país.

Hoje, os mercados globais de petróleo são mais estratégicos do que nunca, e pesquisas geológicas confirmam que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo... maiores até mesmo do que as da Arábia Saudita!

Essas reservas têm sua vantagem estratégica adicional: estão a apenas quatro ou cinco dias das refinarias dos EUA, em comparação com cerca de trinta e cinco dias do Golfo Pérsico. Isso significa que o transporte é mais barato e seguro, especialmente considerando que os EUA mantêm cerca de quarenta bases militares supervisionando o Caribe. Com tais vantagens em jogo, não é surpresa que a nacionalização da indústria petrolífera pela Revolução Bolivariana e sua afirmação da soberania nacional tenham se mostrado intoleráveis para Washington. Os Estados Unidos tentaram todos os meios imagináveis para quebrar a Venezuela: as guarimbas de 2014 e 2017; as medidas coercitivas unilaterais que mataram dezenas de milhares de pessoas; a farsa chamada “Juan Guiadó” — famosa apenas por seu absurdo — que, no entanto, permitiu o roubo de ativos venezuelanos, como a Citgo; e agora o vergonhoso Prêmio Nobel da Paz para María Corina Machado, uma figura extremamente associada à violência política.

Tendo fracassado em todas essas frentes, Washington agora está recorrendo a opções militares. No entanto, essas também são extremamente complexas.

Ao divulgar, os EUA invadiram o Panamá em 1989 para remover Noriega, enviando 26.000 fuzileiros navais e ainda assim levaram um mês para garantir a segurança da Cidade do Panamá. A ideia de invadir a Venezuela é pura ficção, e os estrategistas americanos provavelmente sabem disso. Ainda assim, Washington pode adotar uma estratégia “ao estilo israelense”: atacar infraestruturas críticas, como a Barragem de Guri, refinarias ou aeroportos, causando danos significativos.

No entanto, essa abordagem também tem seus limites: se os EUA pretendem tomar o petróleo da Venezuela, não podem destruir toda a infraestrutura energética do país no processo.

O que torna a situação especialmente perigosa é a instabilidade e a imprudência de Trump. Suas crises pessoais e legais — incluindo ligações documentadas com Jeffrey Epstein — minaram a confiança nele, mesmo entre os republicanos.

Diante desse cenário, a Venezuela precisa pedir solidariedade internacional e ação política decisiva. A China, especificamente, deve responder à escalada naval dos EUA no Caribe enviando sua própria frota para Taiwan, sem disparar um único tiro. Tal medida enviaria uma mensagem inequívoca: a agressão tem consequências. Se Washington atacar a Venezuela hoje, amanhã atacará a China. Portanto, um sinal preventivo é essencial, tanto para a segurança da China quanto para a da Venezuela.

Qual é a importância do legado de Hugo Chávez neste momento de agressões imperialistas?

Chávez é uma figura extraordinária na história contemporânea, não apenas da Venezuela, mas do nosso continente e do mundo. Ele reviveu o legado bolivariano e a visão emancipatória dos movimentos de independência da América Latina, restaurando os princípios da soberania nacional e da autodeterminação em um momento em que eles teriam sido gravemente corroídos.

Uma de suas maiores realizações foi a educação política do povo venezuelano, realizada não apenas por meio do Aló Presidente, mas também por meio de inúmeras intervenções públicas e, acima de tudo, pelo exemplo. Isso serve para explicar por que a resposta popular ao recente chamado para o alistamento voluntário na Milícia Bolivariana foi tão massiva.

Nunca é fácil solicitar às pessoas que arrisquem suas vidas pelo país, mas Chávez — e agora o presidente Maduro — tiveram sucesso porque o Comandante plantou uma semente que se enraizou profundamente na ideia da Pátria Bonita: uma pátria amada e digna. Hoje, devemos fazer todo o possível para impedir que a ofensiva imperialista contra o solo venezuelano seja levada adiante. A situação é perigosa não apenas para a Venezuela, mas para todo o continente e, na verdade, para o mundo. Pete Hegseth, o atual Secretário de Guerra dos EUA — alguém sem experiência em campo de batalha e com um histórico de racismo e misoginia — aumenta o perigo por pura incompetência. Não é coincidência que o almirante Alvin Holsey, um militar experiente, tenha renunciado ao cargo de chefe do SOUTHCOM depois de ver o que estava sendo planejado. Graças à preparação da Venezuela, suas alianças e suas conexões globais, o país está longe de estar isolado. Ele tem relações internacionais importantes. Por essas razões, acredito que o pior cenário ainda pode ser evitado. Mas se a Venezuela for atacada, uma coisa é certa: haverá unidade e vontade de defender a Pátria.