L’histoire témoigne d’une vérité universelle : l’instauration de l’avenir colonial commence par l’effacement du passé autochtone. En mars 2023, dans le cadre d’une restructuration fédérale en cours de l’État népalais, le gouvernement provincial de la « Province no1 » de l’est du pays a pris la décision parlementaire de nommer la province « Koshi ».

La communauté autochtone de Kirat, principalement les groupes ethniques Rai et Limbu, rejette ce nom pour des raisons importantes. D’abord, compte tenu de ses origines mythologiques enracinées dans l’hindouisme, le « Koshi » ne représente ni l’histoire ni le patrimoine du territoire géographique. Deuxièmement, le gouvernement au pouvoir a faussement déployé son avantage électoral au sein du parlement provincial pour éviter le dialogue délibératif nécessaire dans le cadre d’un choix aussi historique que celui de la désignation d’une province. Ce faisant, il a renié les promesses faites aux peuples autochtones pendant la période électorale.

C’est ainsi que le mouvement autochtone « Non au Koshi » est né, négligeable pour l’État au moment de son émergence, mais moins après leur participation supérieure à celle prévue lors d’une récente élection partielle dans l’une des circonscriptions importantes de l’est du Népal.

Ce mouvement toujours actif repose sur la revendication du droit de nommer son territoire et sa terre selon son cœur. Pour le dire clairement, le mouvement a déclaré « ça suffit ! » : ça suffit de vouloir effacer et remplacer les noms autochtones de lieux, de paysages, de rivières, de forêts, de cimetières, de collines et de rochers par des noms hindous, ce qui constitue une forme primaire et préliminaire de domination et de contrôle néocoloniaux. Le mouvement « Non au Koshi » résurgent est persistant et implacable, non violent sans être pacifique, et rempli d’une créativité jugée nécessaire pour faire face à l’incertitude.

Nous sommes une équipe diverse, composée de militants, d’anthropologues, d’architectes, de géographes, de photographes et d’écrivains, dont beaucoup sont d’origine autochtone. Nous nous sommes engagés dans une expédition à l’est du Népal pour documenter le mouvement autochtone en reconstruction, dans un esprit de solidarité critique. Au cours de ce voyage, nous avons traversé de nombreuses rivières et leurs affluents, des monticules vallonnés et des cimetières, des étangs et des forêts. Nous nous sommes entretenus avec de jeunes étudiants et militants, des dirigeants politiques et des historiens locaux, des migrants de retour et des agriculteurs qui ne sont jamais partis. Grâce à leurs récits, nous avons fait face à des histoires, et des anecdotes qui parlent des liens sacrés que les gens de ces régions ont depuis toujours partagés avec la nature.

Ainsi, lorsque les noms sont effacés, ils ne sont pas les seuls à disparaître. La mémoire et l’oubli sont des outils puissants pour exercer la domination et le contrôle. Les nouveaux noms suppriment les anciennes traces. Et quand on ne se souvient plus du passé, ce qui est perdu, c’est la légitimité nécessaire pour revendiquer le temps présent. À son tour, ce qui est finalement enlevé, saisi en plein jour, c’est le pouvoir de tracer un avenir.

Au cours du voyage, chaque jour a laissé derrière lui une impression qui exprime clairement cet état de fait : après une décennie d’inactivité, le mouvement autochtone dans l’est du Népal est de retour au premier plan. Et la récupération des noms — d’eau, de forêt et de terre — qui ont été perdus ou volés, effacés et éliminés par la furtivité et par la force, a été le premier combat à être mené, et gagné, dans cette guerre permanente d’attrition pour récupérer le pouvoir.

Non au Koshi !

En un peu plus d’un an, le mouvement « Non au Koshi » a mené sa propre vie. Dans les municipalités et les quartiers, des comités de lutte (struggle committees) — un réseau fédéré de collectifs locaux de populations autochtones — se sont formés. Pendant ce temps, l’expression « Non au Koshi » est devenue un discours vibrant, suffisamment puissant pour galvaniser les conversations dans les salons de thé et à tables, et pour inspirer des interventions dans des assemblées publiques et des séminaires ouverts. Réparties horizontalement dans les villes et les villages, ces actions résistent aux empiétements de l’État et du marché sur les terres autochtones, tels que le bétonnage des étangs traditionnels au nom de la préservation et de l’embellissement, la création de parcs sur les cimetières autochtones pour commémorer des politiciens morts depuis longtemps auxquels les habitants ne s’identifient pas et la superposition de noms hindous sur des noms autochtones pour effacer les traces qui reliaient les communautés autochtones à leurs ancêtres et leur patrimoine, entre autres.

Voici ce que cela signifie : initialement établi pour combattre le nom de « Koshi », le mouvement est maintenant devenu un puissant incubateur de contre-politiques par le bas qui résiste de manière proactive et créative à l’effacement de l’indigénéité au nom de l’embellissement, de la préservation, de la commémoration, mais surtout, du « développement » (sous la forme d’un mouvement anticapitaliste « Non au téléphérique »).

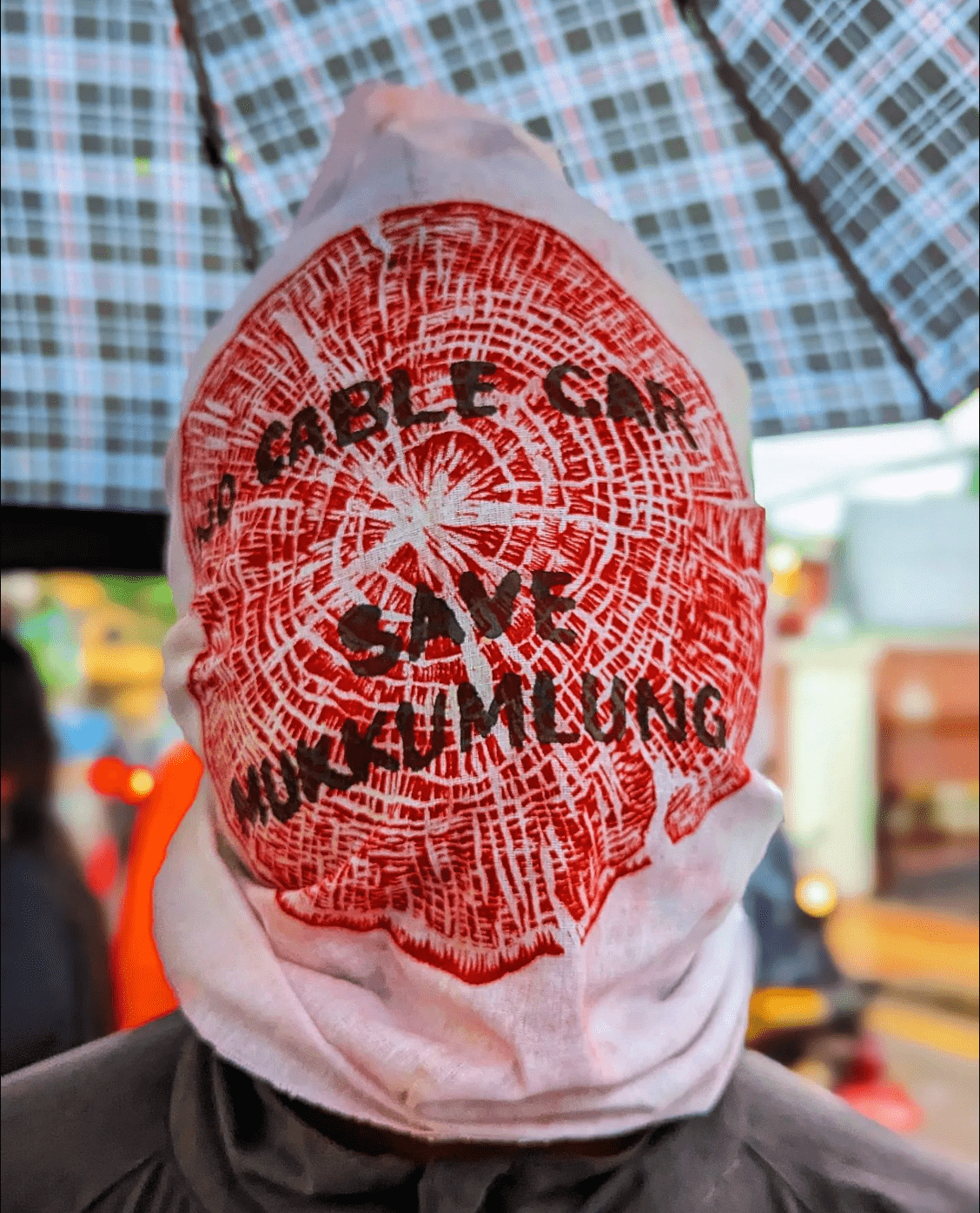

Dirigé par les jeunes autochtones qui sont les manifestants de première ligne et les meneurs de « Non au Koshi », le « Non au téléphérique » est une résistance ciblée pour défendre ce que les autochtones Limbu considèrent comme le paysage sacré et la terre ancestrale — une zone écologique montagneuse riche en biodiversité remplie d’une économie dirigée localement, au-dessus de laquelle un magnat des affaires basé à Katmandou veut maintenant construire un projet de téléphérique, menaçant d’effacer à la fois l’écosystème montagnard et son économie locale dans le processus.

« Non au téléphérique ! »

Aux premières heures du 13 mai 2024, le maire de la municipalité de Phungling, centre du mouvement « Non au Koshi », a envoyé son peuple dans les collines pour abattre des arbres. Des militants, regroupés en une petite colonie le long des crêtes pour garder le territoire, ont eu vent de l’affaire. Ils ont sauté de leurs lits, grimpé la colline, traversé l’aube et l’épaisseur des arbres, et rapidement rencontré une centaine d’individus qui attaquaient les arbres à coup de tronçonneuses. Au milieu de l’escarmouche qui a suivi, les militants ont chassé les coupeurs d’arbres, mais des dégâts avaient été faits. Des centaines d’arbres, qui étaient là depuis plus de mille ans, étaient tombés.

L’abattage d’arbres de manière combative n’est pas l’unique affrontement qui a eu lieu sur ce territoire. Exactement deux mois avant cet assaut sur les arbres, le 13 mars, un bataillon de la Force de police armée (APF) avait tenté de passer à travers une chaîne humaine formée par les militants à la base de Mukkumlung. Les activistes, dirigés par Shree Linkhim, un jeune homme d’une trentaine d’années, menant le mouvement en tant que chef du comité de lutte Mukkumlung (Mukkumlung Struggle Committee), étaient en quelque sorte parvenus à faire reculer l’APF jusque dans leur caserne. « Nous avons eu chaud. Pour que l’affrontement dégénère en violence généralisée, il aurait suffi que l’un d’entre nous ou l’un d’entre eux perde la tête », avait déclaré Shree, lors de notre rencontre au lendemain de l’incident. Personne n’avait perdu la tête.

Les arbres ont été abattus pour faire place à la construction d’un projet de téléphérique dirigé par une entreprise privée au sommet de Mukkumlung — une montagne verdoyante riche en biodiversité, qui abrite des animaux menacés, tels que le panda rouge et le léopard des neiges, remplie d’arbres, principalement de rhododendrons, la fleur nationale du Népal, et un paysage sacré pour la communauté Limbu.

La communauté Limbu est fidèle au Mundhum, une tradition orale de narration et de performance qui évoque le lien entre les êtres humains et la nature. Selon le Mundhum, cette relation doit être entretenue par un acte d’équilibre fondé sur la justice et la dignité — l’équilibre est jugé nécessaire pour arriver à Cholung — une utopie. Mukkumlung, une expression limbu qui se traduit par « centre du pouvoir », est populairement connue des dévots hindous sous le nom de Pathibhara, la déesse hindoue, qui a au fil du temps supplanté le terme Mukkumlung dans le langage populaire, marquant ainsi le début du génocide culturel.

En 1996, le gouvernement a créé le Comité de développement de la zone de Pathibhara (Pathibhara Area Development Committee) et l’a révisé en 2018, ouvrant ainsi le territoire autochtone à une intrusion privée à des fins lucratives sous la forme du projet de téléphérique. Cette action a entrainé la disparition de l’identité autochtone. Par ailleurs, le projet de téléphérique est mené par un milliardaire népalais, Chandra Prasad Dhakal, qui possède une banque privée nationale et une autre compagnie de téléphérique en activité. Il est aussi président de la fédération des chambres de commerce et d’industrie népalaises (Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industries – FNCCI) et a maintenant les yeux rivés sur Mukkumlung pour multiplier les profits privés.

La communauté autochtone, aux côtés de petites entreprises dirigées localement et de porteurs répondant aux besoins des touristes et des pèlerins, résiste au projet de téléphérique de Pathibhara (Pathibhara Cable Car Project) pour quelques raisons importantes. En effet, le projet est imposé sans aucune consultation avec la communauté locale. S’il aboutit, il détruira la biodiversité — en revendiquant plus de cinq hectares de terres forestières et plus de 10 000 arbres —, démantèlera l’économie locale — plus de 700 porteurs locaux et près de 30 petites entreprises gérées localement —, et entrainera le déplacement des communautés locales — près de 1700 ménages —, sans oublier qu’il détruira l’histoire et le patrimoine.

En réponse à l’abattage des arbres, les communautés autochtones ont protesté en plantant 30 000 jeunes arbres pour remplacer les arbres abattus, dédiant un mois entier de travail à cette plantation. En utilisant les réseaux sociaux, un appel national a été passé et des personnes sont venues de partout, y compris beaucoup de Katmandou, pour les aider. Ceux qui ne pouvaient pas être là en personne ont envoyé du riz, des légumes et d’autres ingrédients nécessaires pour aider à la subsistance des planteurs pendant un mois. Parallèlement à la plantation, des rituels culturels ont été réalisés, selon la tradition Mundhum, pour demander à la nature son pardon. En référence à la résistance en cours, un intellectuel limbu a déclaré : « il n’y a pas de mouvement sans Mundhum ». En défendant la nature, il a dû vouloir insinuer à la fois les représailles contre l’assaut néolibéral sur le paysage sacré et la créativité pour la défense de la nature, qui est inextricablement liée à la culture.

Les peuples autochtones réclament : l’annulation du Comité de développement de la zone de Pathibhara, la formation du Comité de développement de la zone de Mukkumlung représentant les communautés autochtones et les parties prenantes locales et la création d’un modèle de développement pour Mukkumlung fondé sur la philosophie Mundhum ainsi que sur d’autres connaissances, cultures et économies locales non autochtones. Autrement dit, ils demandent une vision qui unifie la philosophie autochtone et l’idéologie anticapitaliste.

Cette revendication donne naissance à de nouveaux réseaux de solidarité, aidant le mouvement à grandir en prenant des orientations créatives. Ainsi, au début du mois de septembre 2024, des artistes, peintres et performeurs de Yakthung Cho Sanjumbho, un collectif d’artistes autochtones au Népal, ont pris leurs bagages pour voyager vers les collines orientales. Ils ont atteint la fin de la route et ont parcouru le sentier pour grimper au sommet de Mukkumlung, aux côtés d’autres militants et chercheurs. L’objectif était de créer des peintures pour un rassemblement de protestation contre le téléphérique.

Au sommet de la montagne, redescendant le sentier à travers les forêts, passant devant les parcelles où de nouveaux arbres poussaient pour combler le vide laissé par les arbres tombés, et pendant qu’ils étaient stationnés dans le bazar vallonné, Phungling, les artistes ont passé les quelques jours suivants à terminer leurs peintures.

Les habitants du bazar et des villages voisins se sont rassemblés tôt le matin, un mercredi. Comme des chevalets en marche, les manifestants ont porté les peintures de leur montagne et de la forêt, produites par les artistes, et des illustrations, certaines métaphoriques, d’autres réelles, du téléphérique mangeant la montagne et la forêt. Les œuvres ont été ainsi exposées aux spectateurs — commerçants, passants, policiers en service, employés de bureau en pause déjeuner, élèves, etc.

Dans le cadre de leur projet créatif, les artistes ont également fabriqué un faux téléphérique. Quatre manifestants se sont volontairement proposés pour porter, de chaque côté, des chaumes de bambou auxquels était suspendu le téléphérique comme s’il s’agissait d’un cortège funéraire. Vers la fin de la manifestation, le rassemblement a formé un cercle sur une place de la ville, et les peintures ont été exposées au milieu du cercle pour que les habitants puissent les observer et en saisir la portée. Après le rituel funéraire Mundhum, le téléphérique a été incendié et un chaman a chanté le dernier chant de la mort alors qu’il piétinait avec ferveur la section de la place sur laquelle reposaient les derniers restes du téléphérique. Un spectacle si captivant à voir que les policiers chargés de contrôler la manifestation ont eux aussi capturé à l’aide de leur smartphone le déroulé de cette danse de la mort, bouche bée. Et puis il a plu. Incroyable coïncidence.

« Je suis né pour ça »

Mener un mouvement n’est pas facile, et plus encore lorsque les acteurs du pouvoir de l’autre côté des lignes de front ont uni leurs forces — le milliardaire ambitieux alimenté par un capital financier illimité, le maire aberrant aux côtés de ses militants flagorneurs, le bureau de l’administration du quartier soutenu par une bureaucratie anachronique et, surtout, les états centraux et provinciaux, historiquement dirigés par les hommes hindous de la caste supérieure fermement décidés à inscrire des noms hindous sur la géographie autochtone — sa culture et sa cartographie —, comme un outil nécessaire à l’approfondissement de la domination coloniale.

Mesuré au regard du pouvoir politique et du capital financier, il existe un fossé entre les capitalistes de connivence et le mouvement autochtone. Mais les mouvements se nourrissent de quelque chose de beaucoup plus intangible et incommensurable — le courage tranquille du peuple et sa résilience inébranlable, incarnés par la montagne même qu’ils défendent : leur terre ancestrale, leur paysage sacré. Cela dit, il n’est pas permis de baisser la garde parce que, en un clin d’œil, la machinerie capitaliste de connivence pourrait frapper à nouveau — pour démanteler la ligne de garde autochtone, abattre mille arbres de plus ou, qui sait, pour commettre un acte plus sinistre et plus violent.

J’ai demandé à Shree combien de temps le mouvement pourrait durer, étant donné la taille de l’adversaire en question. Jetant un regard réfléchi sur l’espace au sol entre nos chaises respectives qui nous séparaient d’environ soixante centimètres, Shree a lentement levé les sourcils pour jeter un regard dans ma direction, et a déclaré d’un ton qui semblait allier confiance et humilité, sans drame ni rhétorique, ferme, mais doux : « Frère, je suis né pour ça ».

Le travail de Sabin Ninglekhu recoupe les domaines de la planification (urbaine) et des mouvements sociaux/autochtones. Il dirige actuellement un projet de recherche international intitulé « Heritage as Placemaking: The Politics of Erasure and Solidarity in South Asia », axé sur les villes d’Inde et du Népal. Amsterdam University Press (Pays-Bas) s’apprête à publier une monographie de Ninglekhu, intitulée : Afterlife of Revolution: Slum, Heritage, and Everyday City.

Translated by Revathy Sreekumar, Anne Rametsi and ProZ Pro Bono